Las Islas Galápagos: Un Laboratorio Viviente

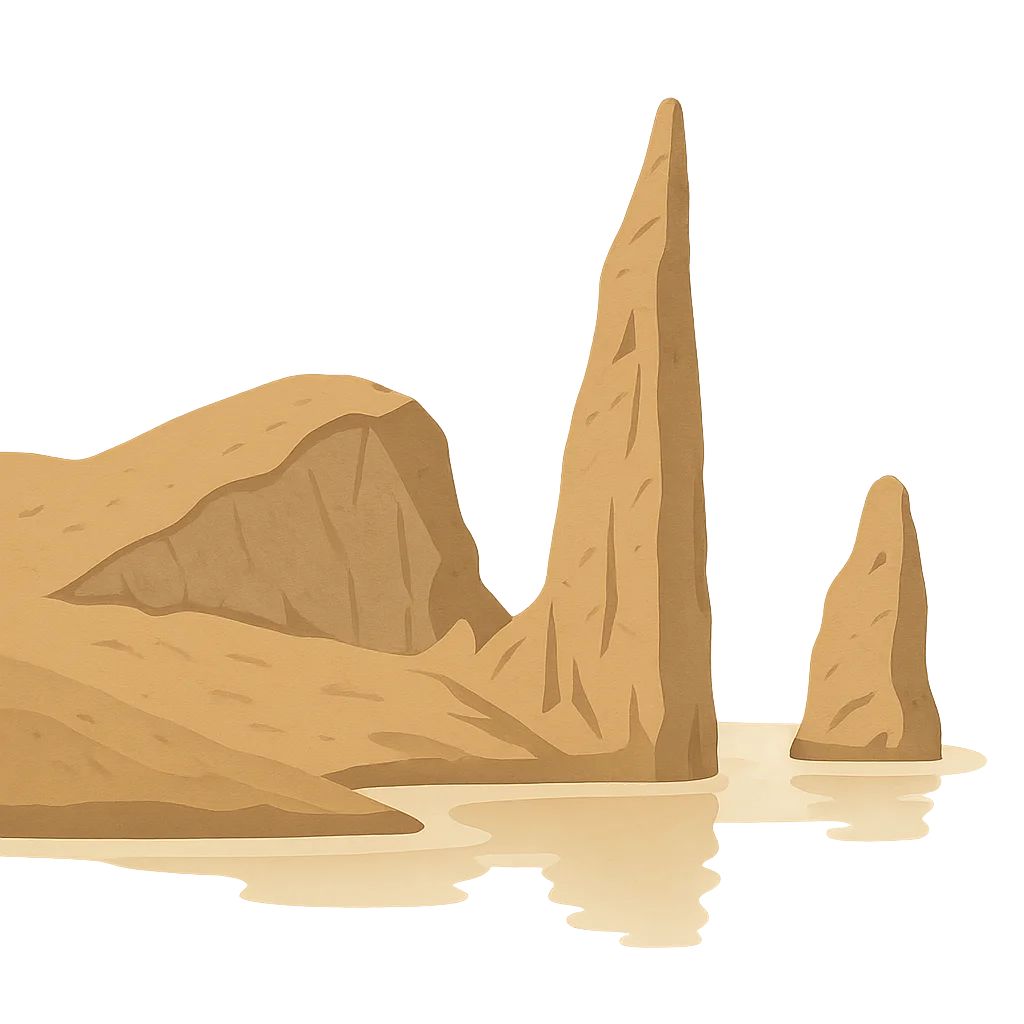

Imagínate un lugar en medio del vasto Océano Pacífico, tan remoto que el resto del mundo apenas sabía que existía. Nací del fuego, empujado desde las profundidades de la Tierra por volcanes furiosos que escupían lava al cielo. Esa lava se enfrió y se endureció, formando mi piel de roca negra y afilada. Con el tiempo, las olas turquesas besaron mis costas y las semillas llegaron en el viento y las corrientes. Pero lo más mágico fueron las criaturas que me convirtieron en su hogar. Aves con patas azules como el mar, iguanas que aprendieron a nadar y bucear en busca de comida, y tortugas tan grandes que parecían rocas antiguas moviéndose lentamente por la tierra. Como no había grandes depredadores, mis animales nunca aprendieron a tener miedo. Eran curiosos y confiados, un rasgo que me haría famoso en todo el mundo. Durante millones de años, fui un secreto bien guardado, un universo propio donde la vida evolucionaba de maneras únicas y maravillosas. Cada isla se convirtió en un pequeño mundo diferente, con sus propias versiones especiales de plantas y animales. Soy un archipiélago de maravillas, un testimonio del poder de la naturaleza. Soy las Islas Galápagos, un laboratorio viviente nacido del corazón de la Tierra.

Durante incontables generaciones, mi único sonido fue el rugido de los volcanes, el choque de las olas y las llamadas de mis animales. Fui un santuario de soledad, aislado del mundo humano por miles de kilómetros de océano. Pero esa soledad no duraría para siempre. El 10 de marzo de 1535, un barco apareció en el horizonte. No venía a buscarme. Su capitán, un obispo de Panamá llamado Fray Tomás de Berlanga, se dirigía a Perú, pero las fuertes corrientes oceánicas desviaron su barco de su rumbo. Cuando su tripulación desembarcó, desesperada por encontrar agua dulce, no podían creer lo que veían. Describieron una tierra de rocas negras y cactus gigantes, habitada por criaturas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Lo que más les asombró fueron las tortugas gigantes, tan enormes que las llamaron "galápagos", y así fue como obtuve mi nombre. Sin embargo, el asombro inicial dio paso a tiempos difíciles. En los siglos siguientes, me convertí en un escondite para piratas y un punto de parada para los barcos balleneros. Para ellos, yo no era una maravilla, sino una despensa. Se llevaban mis tortugas para tener comida fresca en sus largos viajes, y mis poblaciones de animales, que nunca habían conocido el miedo, empezaron a disminuir. Fue una época oscura, en la que mi aislamiento se rompió y la fragilidad de mi ecosistema único se hizo dolorosamente evidente.

Todo cambió el 15 de septiembre de 1835. Ese día, un barco llamado HMS Beagle ancló en mis aguas. A bordo iba un joven naturalista lleno de una curiosidad insaciable. Su nombre era Charles Darwin. No estaba buscando oro ni un lugar donde esconderse. Estaba buscando conocimiento. Durante las cinco semanas que pasó explorando mis islas, Darwin observó todo con una atención increíble. Notó que los pinzones de una isla tenían picos cortos y fuertes para romper semillas duras, mientras que los de otra isla tenían picos delgados y puntiagudos para atrapar insectos. Vio que las tortugas de las islas con vegetación alta tenían caparazones con una curva hacia arriba en la parte delantera, lo que les permitía estirar el cuello para alcanzar la comida, mientras que las de las islas con vegetación baja tenían caparazones redondeados. Se maravilló de las iguanas marinas, las únicas lagartijas del mundo que nadan en el océano. Darwin se dio cuenta de algo profundo. Mis criaturas no habían sido siempre así. Cada una se había adaptado lentamente, a lo largo de muchísimas generaciones, para sobrevivir mejor en su hogar particular. Este fue el comienzo de una idea que revolucionaría la forma en que los humanos entienden la vida. Años más tarde, el 24 de noviembre de 1859, Darwin publicó estas ideas en su libro revolucionario, "Sobre el origen de las especies". El mundo entero supo de mí, no como un simple conjunto de islas, sino como la prueba viviente de la evolución por selección natural. Me convertí en un lugar que guardaba la clave de uno de los mayores misterios de la vida.

El mundo que Darwin reveló necesitaba protección. El interés que despertó fue una bendición, pero también un riesgo. Más gente vino, y con ellos, nuevas amenazas para mis delicados habitantes. Afortunadamente, la gente también empezó a darse cuenta de lo especial que soy. En 1959, el gobierno de Ecuador, el país al que pertenezco con orgullo, me declaró su primer Parque Nacional. Este fue un gran paso. Significaba que se establecían reglas para proteger mi vida silvestre y mis paisajes. Más tarde, fui reconocido como uno de los primeros sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un tesoro que pertenece a toda la humanidad. Hoy en día, ya no soy un lugar de piratas o balleneros. Soy un refugio para la ciencia y la conservación. Científicos dedicados viven aquí, trabajando incansablemente para proteger a mis tortugas, limpiar mis costas y estudiar los mismos procesos evolutivos que fascinaron a Darwin. Los visitantes vienen de todo el mundo, pero ahora vienen con respeto, siguiendo senderos marcados y aprendiendo de guías naturalistas sobre la importancia de preservar este lugar. Mi historia es una de supervivencia, adaptación y cambio. Soy un recordatorio viviente de las maravillas de nuestro planeta y de nuestra responsabilidad de cuidarlo. Mi historia sigue desarrollándose cada día, con cada nueva cría de tortuga y cada científico que descubre un nuevo secreto. Te invito a mantener la curiosidad y a ayudar a proteger el mundo natural, porque en lugares como yo, la historia de la vida misma sigue viva.

Actividades

Realizar un Cuestionario

¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!

¡Sé creativo con los colores!

Imprime una página para colorear de este tema.