বাস্তুতন্ত্রের আত্মকথা

অদৃশ্য জাল

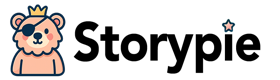

তোমরা আমাকে দেখতে পাও না, কিন্তু আমি সর্বত্র আছি। আমি এক অদৃশ্য সুতো, যা জঙ্গলের সবচেয়ে উঁচু গাছ থেকে শুরু করে সমুদ্রের গভীরতম প্রাণীটিকেও একসঙ্গে বেঁধে রাখে। একবার ভাবো তো, সূর্যের আলো এসে পড়ল একটি সবুজ পাতার ওপর। পাতাটি সেই আলো ব্যবহার করে নিজের খাবার তৈরি করল। তারপর একটি শুঁয়োপোকা এসে সেই পাতাটি খেল। একটু পরেই একটি ছোট্ট পাখি উড়ে এসে সেই শুঁয়োপোকাটিকে তার ছানার জন্য নিয়ে গেল। দেখেছ? সূর্যের শক্তি পাতা থেকে শুঁয়োপোকা, আর তারপর পাখির মধ্যে চলে গেল। এটাই আমি। আবার সমুদ্রের দিকে তাকাও। প্রবালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট মাছটিকে একটি বড় মাছ খেল, আর সেই বড় মাছটিকে খেল একটি হাঙর। এখানেও আমিই সেই সংযোগ স্থাপন করেছি। আমি জীবন, মৃত্যু এবং পুনর্নবীকরণের এক বিশাল চক্র। যখন কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ মারা যায়, তখন তার শরীর মাটিতে মিশে গিয়ে অন্য গাছের জন্য সার তৈরি করে। এভাবেই শক্তির প্রবাহ চলতে থাকে। আমিই সেই জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের নেটওয়ার্ক যা সবকিছুকে সংযুক্ত করে। আমিই বাস্তুতন্ত্র।

আমার নামকরণ

বহু বছর ধরে মানুষ আমার এই সংযোগগুলো লক্ষ্য করেছে, কিন্তু তারা এর কোনো নাম দিতে পারেনি। তারা দেখেছে কীভাবে গাছপালা, প্রাণী এবং তাদের চারপাশের পরিবেশ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। আলেকজান্ডার ফন হামবোল্টের মতো প্রকৃতিবিদরা বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করে দেখেছেন কীভাবে পাহাড়ের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে গাছপালা এবং প্রাণীর ধরণ বদলে যায়। তারা বুঝতে পারছিলেন যে সবকিছুই কোনো এক নিয়মে বাঁধা। বিজ্ঞানীরা তখন খাদ্য শৃঙ্খল এবং খাদ্য জালের ছবি আঁকতে শুরু করলেন, যাতে দেখানো যায় কে কাকে খায় এবং শক্তি কীভাবে এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে যায়। কিন্তু তখনও পুরো ছবিটা পরিষ্কার ছিল না। তারপর ১৯৩৫ সালে, আর্থার ট্যান্সলে নামে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী বুঝতে পারলেন যে শুধু জীবন্ত জিনিসগুলোই (biotic) নয়, তাদের চারপাশের জড় বস্তুগুলোও (abiotic) এই ব্যবস্থার অংশ। অর্থাৎ, বাতাস, জল, মাটি, সূর্যালোক—এগুলো ছাড়া কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। তিনি এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটিকে—জীব এবং জড় উভয়কে মিলিয়ে—একটি নাম দিতে চাইলেন, যা দিয়ে এই জটিল সম্পর্ককে সহজে বোঝানো যায়। তিনিই আমার নাম দিলেন ‘ইকোসিস্টেম’ বা বাস্তুতন্ত্র। এই নামটি মানুষকে প্রথমবার বোঝাতে সাহায্য করল যে প্রকৃতি আসলে বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি নয়, বরং এটি একটি সম্পূর্ণ এবং আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থা।

এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য

আমার ভেতরের সবকিছু এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যাকে বলা হয় Equilibrium। যদি এই ভারসাম্যের কোনো একটি অংশকে সরিয়ে নেওয়া হয় বা নতুন কিছু যোগ করা হয়, তবে পুরো ব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব পড়ে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ঘটনা। অনেক বছর আগে সেখান থেকে সব নেকড়েদের সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। মানুষ ভেবেছিল এতে হরিণের সংখ্যা বাড়বে এবং পার্ক আরও সুন্দর হবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। নেকড়ের ভয় না থাকায় হরিণের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে তারা পার্কের সব কচি গাছ খেয়ে ফেলতে লাগল। এর ফলে গাছে বাসা বাঁধা পাখিরা চলে গেল, নদীর পাড়ের গাছপালা শেষ হয়ে যাওয়ায় মাটির ক্ষয় শুরু হলো এবং নদীর গতিপথও বদলে গেল। পুরো পার্কের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলো। অনেক বছর পর বিজ্ঞানীরা যখন আবার পার্কে নেকড়ে ফিরিয়ে আনলেন, তখন সবকিছু ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরতে শুরু করল। হরিণের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসায় নতুন গাছ জন্মাতে লাগল, পাখিরা ফিরে এল এবং নদীর স্বাস্থ্যও ভালো হলো। এই ঘটনাটি দেখায় যে আমার ভারসাম্য কতটা জরুরি। মানুষের বিভিন্ন কাজ, যেমন দূষণ, জঙ্গল কাটা বা শহর তৈরি করা, আমার এই ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। এটি শুধু প্রকৃতির জন্যই বিপজ্জনক নয়, মানুষের জন্যও বিপজ্জনক। কারণ মানুষও আমার এই ব্যবস্থারই একটি অংশ।

আমার জগতে তোমার স্থান

কখনো ভেবো না যে তোমরা, অর্থাৎ মানুষ, আমার থেকে আলাদা। তোমরা আমার জগতের এক শক্তিশালী অংশ। তোমাদের কাজ আমার ভারসাম্য রক্ষা করতেও পারে, আবার নষ্টও করতে পারে। আজ বাস্তুবিজ্ঞানী, সংরক্ষণবিদ এবং তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ আমার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য অনেক দারুণ কাজ করছে। তারা দূষণ কমাচ্ছে, নতুন গাছ লাগাচ্ছে এবং বিপন্ন প্রাণীদের রক্ষা করছে। তুমিও পারো আমার একজন রক্ষক হতে। নিজের বাড়ির উঠোনে, কাছের পার্কে বা তোমার শহরে একজন ‘প্রকৃতির গোয়েন্দা’ হয়ে ওঠো। লক্ষ্য করে দেখো, কীভাবে একটি মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, বা কীভাবে বৃষ্টির জল গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই ছোট ছোট সংযোগগুলো বুঝতে পারলেই তুমি আমার বিশালতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। তোমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলেই আমি সুস্থ থাকব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারব। মনে রেখো, আমরা সবাই এক, আমরা একে অপরের সাথে সংযুক্ত।

কার্যকলাপ

একটি কুইজ নিন

আপনি যা শিখেছেন তা একটি মজার কুইজের মাধ্যমে পরীক্ষা করুন!

রঙের সাথে সৃজনশীল হন!

এই বিষয়ের একটি রঙিন বইয়ের পৃষ্ঠা প্রিন্ট করুন।