পৃথিবীর অস্থির ত্বক

তোমার পায়ের নিচের মাটিটা শক্ত আর নিশ্চল মনে হয়, তাই না. মনে হয় যেন এটা চিরকাল এমনই ছিল আর থাকবে. কিন্তু আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলি. আমি সবসময় নড়াচড়া করছি. খুব ধীরে, এত ধীরে যে তুমি কখনো অনুভব করতে পারো না, কিন্তু আমি অবিরাম কাজ করে চলেছি. আমিই সেই শক্তি যা প্রতি বছর হিমালয় পর্বতকে কয়েক মিলিমিটার উঁচু করে তোলে. আমিই সেই শক্তি যা আটলান্টিক মহাসাগরকে একটু একটু করে চওড়া করে. আবার কখনো কখনো, কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই, আমি আমার শক্তি প্রকাশ করি আর মাটি কেঁপে ওঠে, যাকে তোমরা ভূমিকম্প বলো. মহাদেশগুলোকে তোমরা যেমন দেখো, সেগুলো আসলে বিশালাকার পাজলের টুকরোর মতো, যারা এখন আর ঠিকঠাক খাপ খায় না. কিন্তু একবার ভাবো তো, যদি তারা একসময় একসাথে জোড়া লেগে থাকত. আমিই এই গ্রহের ধীর, শক্তিশালী হৃদস্পন্দন. আমি প্লেট টেকটনিক্স.

আমার অস্তিত্বের ধারণাটা মানুষের মনে হঠাৎ করে আসেনি. বহু শতাব্দী ধরে মানুষ পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছে. ১৫০০-এর দশকে আব্রাহাম অরটেলিয়াসের মতো মানচিত্রকররা প্রথম লক্ষ্য করেন যে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলরেখাগুলো এমনভাবে তৈরি যেন তাদের একসাথে জোড়া লাগানো যেতে পারে. কিন্তু এটা ছিল কেবলই একটা আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ. আসল রহস্য উন্মোচন শুরু হয় একজন কৌতূহলী বিজ্ঞানীর হাত ধরে, যার নাম আলফ্রেড ওয়েগনার. ১৯১২ সালের ৬ই জানুয়ারি, তিনি এক দুঃসাহসিক ধারণা পেশ করেন, যার নাম দেন ‘কন্টিনেন্টাল ড্রিফট’ বা মহাদেশীয় সঞ্চারণ. তিনি বললেন যে সমস্ত মহাদেশ একসময় ‘প্যানজিয়া’ নামক একটি বিশাল ভূখণ্ড হিসেবে একসাথে ছিল. তিনি এর সপক্ষে অনেক প্রমাণও জোগাড় করেন. তিনি দেখান যে দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় একই প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যা বিশাল মহাসাগর সাঁতরে পার করা অসম্ভব. তিনি আরও দেখান যে বিভিন্ন মহাদেশে থাকা প্রাচীন পর্বতমালাগুলোও যেন একটিই শৃঙ্খলের বিচ্ছিন্ন অংশ. কিন্তু তার এই যুগান্তকারী ধারণার একটা বড় সমস্যা ছিল. বিজ্ঞানীরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এত বড় বড় মহাদেশগুলোকে সরানোর মতো শক্তিশালী ইঞ্জিন কোথায়.’ ওয়েগনার এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি. তার ধারণাটা ছিল অসাধারণ, কিন্তু এর পেছনের চালিকাশক্তিটা ছিল অজানা.

ওয়েগনারের ধারণার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর, রহস্যের সমাধান এলো এক অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে—অতল সমুদ্রের অন্ধকার গভীরতা থেকে. বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলদেশের মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু করেন. এই কাজের দুই প্রধান কারিগর ছিলেন মারি থার্প এবং ব্রুস হিজেন. ব্রুস জাহাজে করে তথ্য সংগ্রহ করতেন, আর মারি ল্যাবে বসে সেইসব তথ্যের বিন্দু বিন্দু জুড়ে এক বিশাল চিত্র তৈরি করতেন. ১৯৫০-এর দশকে, মানচিত্র তৈরির সময় মারি এক অবিশ্বাস্য জিনিস আবিষ্কার করেন. তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝ বরাবর একটি বিশাল পর্বতমালা দেখতে পান, যার মাঝখানে একটি গভীর খাদ রয়েছে. এর নাম দেওয়া হয় মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরা. মারি বুঝতে পারলেন যে এটি কোনো সাধারণ পর্বতমালা নয়. এটি সেই জায়গা যেখানে পৃথিবীর ভূত্বক আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং নিচ থেকে নতুন লাভা বেরিয়ে এসে নতুন ভূত্বক তৈরি করছে. এটা ছিল একটা বিশাল কনভেয়র বেল্টের মতো, যা সমুদ্রের তলদেশকে দুদিকে ঠেলে দিচ্ছে আর তার সাথে মহাদেশগুলোকেও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে. মারির এই আবিষ্কারই ছিল সেই শক্তিশালী ইঞ্জিন, যা আলফ্রেড ওয়েগনারের তত্ত্বে অনুপস্থিত ছিল. অবশেষে, আমার কাজের পদ্ধতি মানুষের কাছে পরিষ্কার হলো.

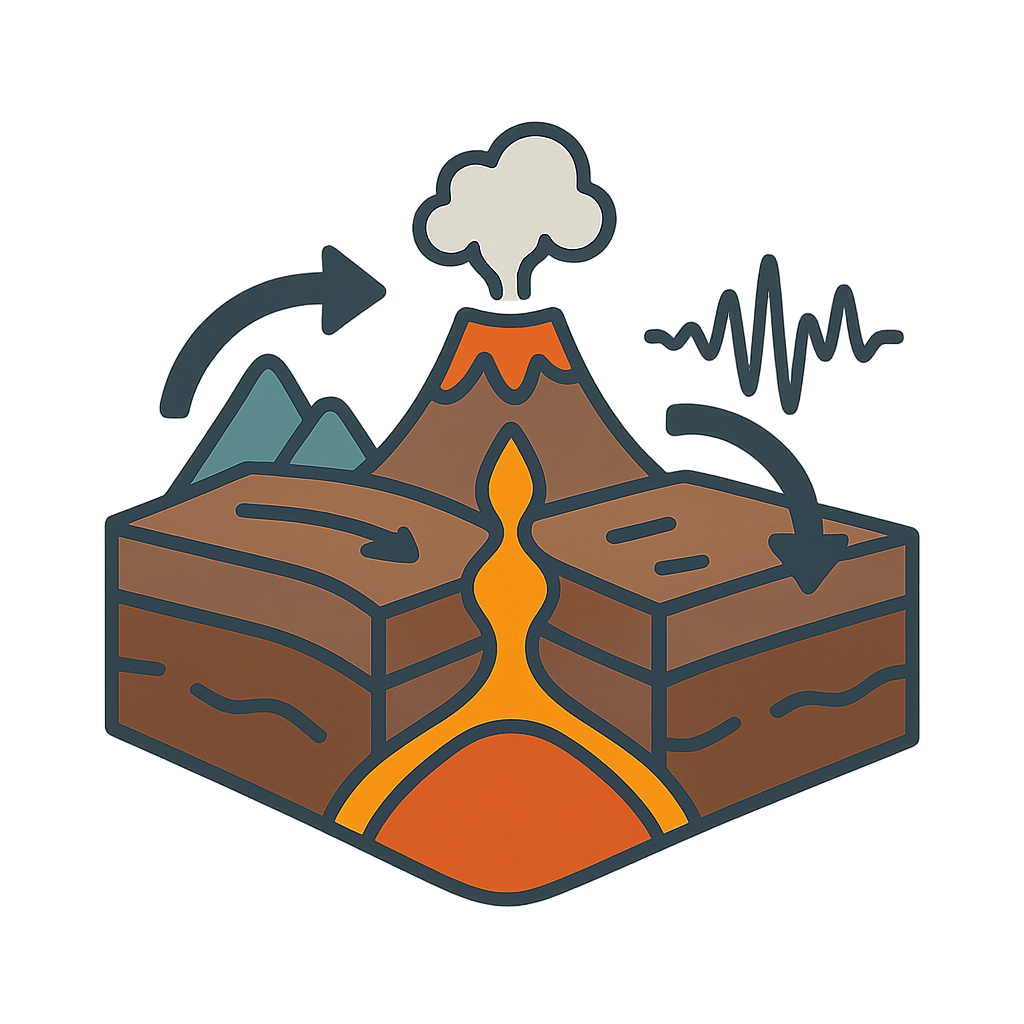

আজ তোমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছ যা প্রতিনিয়ত আমার কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে. আমি বিভিন্নভাবে কাজ করি. কখনো দুটি প্লেট একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়, যার ফলে হিমালয়ের মতো বিশাল পর্বতমালার সৃষ্টি হয়. কখনো তারা একে অপরের পাশ দিয়ে ঘষে চলে যায়, যেমনটা ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান অ্যান্ড্রিয়াস ফল্টে হয়, এবং এর ফলেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়. আবার কখনো তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যায়, যেমনটা মধ্য-আটলান্টিক শৈলশিরায় ঘটে, যেখানে নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়. আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই. আমিই পৃথিবীকে একটি জীবন্ত ও গতিশীল গ্রহে পরিণত করেছি. আমাকে বোঝার ফলে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে পারে, প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ খুঁজে বের করতে পারে এবং আমাদের গ্রহের অবিশ্বাস্য শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে. আমিই সেই ধীর, স্থির পরিবর্তন যা তোমাদের পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত নতুন রূপ দিচ্ছে. আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিই যে সবচেয়ে বড় জিনিসগুলোও স্থির নয়, তারা সবসময় গতিশীল, যা ভবিষ্যতের জন্য নতুন ভূখণ্ড এবং নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে চলেছে.

পড়ার বোঝার প্রশ্ন

উত্তর দেখতে ক্লিক করুন