Benjamín Franklin y la Chispa del Rayo

Permítanme presentarme. Mi nombre es Benjamín Franklin, y en la Filadelfia del siglo XVIII, la gente me conocía como muchas cosas: impresor, escritor, cartero, pero sobre todo, como un inventor con una curiosidad insaciable. Nuestra era, los años 1700, fue una época de gran despertar intelectual. Las mentes de toda Europa y América bullían con nuevas ideas y descubrimientos. Uno de los mayores misterios que capturaba nuestra imaginación era una fuerza invisible y crepitante que llamábamos “fluido eléctrico”. Podíamos generarlo frotando ámbar con un paño o haciendo girar grandes esferas de cristal, creando pequeñas chispas que saltaban de un objeto a otro. Eran trucos divertidos para entretener a los invitados en el salón, pero yo sentía que había algo mucho más profundo en ello. Veía un poder inmenso y sin explotar, una fuerza fundamental de la naturaleza que apenas comenzábamos a comprender. Y cada vez que una tormenta de verano oscurecía el cielo y los relámpagos lo partían con una furia espectacular, no podía evitar preguntarme. ¿Podría ser que ese destello aterrador y magnífico en las nubes fuera exactamente lo mismo que las diminutas chispas que creábamos en nuestros salones? ¿Era el rayo simplemente una chispa eléctrica a una escala monumental? La pregunta me consumía. Conectar un fenómeno tan violento y celestial con nuestros experimentos terrenales parecía audaz, incluso presuntuoso, pero la posibilidad me electrizaba el espíritu.

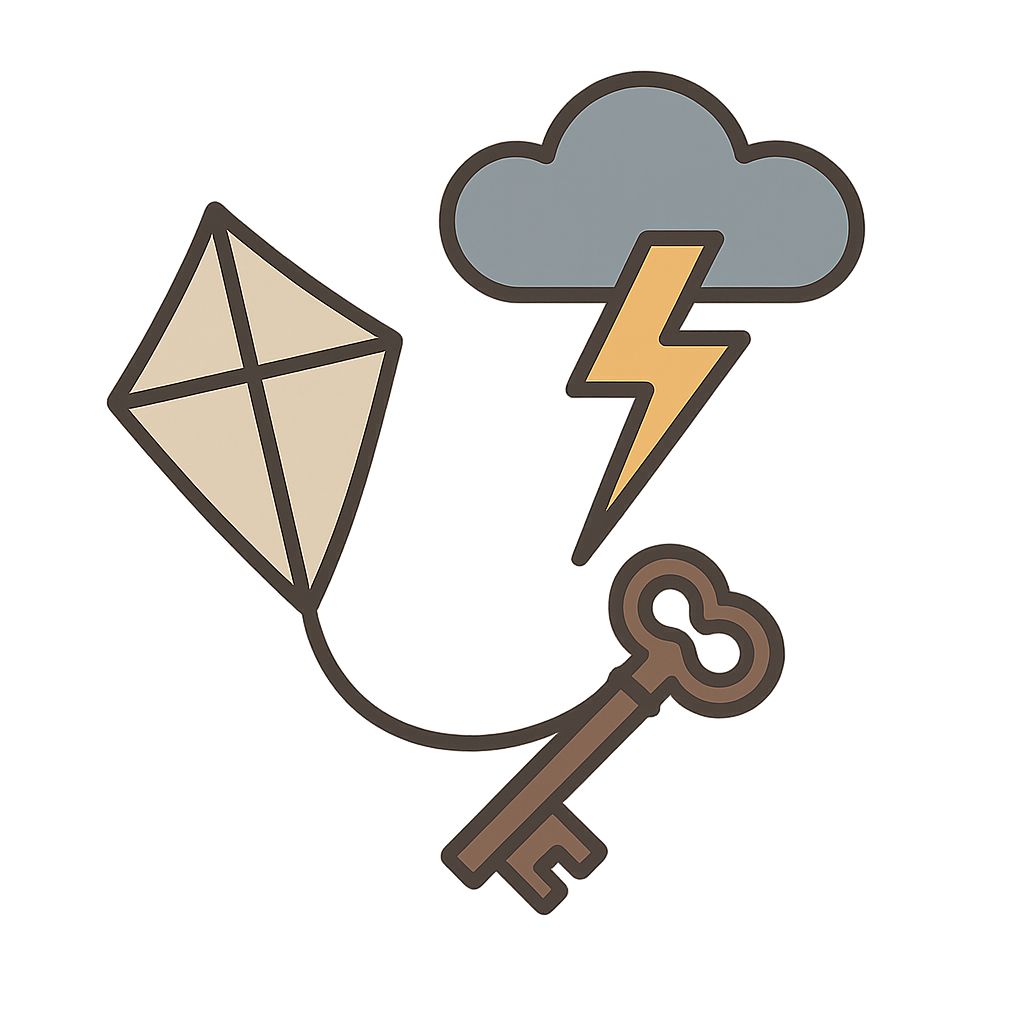

Mi mente no podía dejar de lado esa idea. La hipótesis de que el rayo era electricidad se convirtió en una obsesión para mí. Sabía que la única manera de demostrarlo era capturar de alguna manera la energía de una nube de tormenta. Esto, por supuesto, era una propuesta increíblemente peligrosa. Había oído historias de personas que morían instantáneamente al ser alcanzadas por un rayo, y no tenía ninguna intención de unirme a ellas. Por eso, mi experimento debía ser planeado con sumo cuidado y llevado a cabo en secreto. No solo por el peligro, sino porque si fallaba, o si la gente pensaba que estaba loco por intentar “jugar” con los rayos, mi reputación como científico podría quedar arruinada. Así que, con mi hijo William como mi único confidente y asistente, me puse a trabajar. Construí una cometa especial. En lugar de papel, usé un gran pañuelo de seda, que resistiría mejor el viento y la lluvia. Crucé dos listones de cedro ligero para el marco y, lo más importante, uní un alambre metálico afilado en la parte superior, diseñado para atraer la carga eléctrica de las nubes. El cordel de la cometa era de cáñamo, que conduce la electricidad cuando está mojado, y até una llave de latón cerca de mi mano. A la llave le até una cinta de seda seca, que no conduce la electricidad, y que sería por donde sostendría todo. La seda me aislaría, con suerte, de cualquier descarga masiva. En un tempestuoso día de junio de 1752, cuando el cielo de Filadelfia se tornó de un gris amenazante, William y yo salimos a un campo abierto. El viento aullaba y la lluvia comenzaba a caer. Lanzamos la cometa y la vimos ascender, meciéndose violentamente entre las nubes oscuras. Esperamos, el corazón me latía con fuerza en el pecho, mezclando el miedo con una emoción científica abrumadora. Durante lo que pareció una eternidad, no pasó nada. Empecé a temer que mi hipótesis fuera errónea. Pero entonces, noté que las fibras sueltas del cordel de cáñamo se erizaban, separándose unas de otras. ¡Era la señal que estaba esperando! La cuerda estaba cargada eléctricamente. Con mano temblorosa y respiración contenida, acerqué mi nudillo a la llave de latón. Justo antes de tocarla, una pequeña y brillante chispa azul saltó de la llave a mi mano, produciendo una descarga aguda y emocionante. ¡Lo había logrado! El rayo y la electricidad eran uno y lo mismo.

Esa pequeña chispa que saltó a mi nudillo en medio de la tormenta fue mucho más que un simple sobresalto; fue una revelación que cambió nuestra comprensión del mundo. Significaba que el rayo no era un acto aleatorio e iracundo de los dioses o un misterio insondable, sino un fenómeno natural que seguía unas reglas, las leyes de la electricidad. Y si algo seguía reglas, podíamos entenderlo. Y si podíamos entenderlo, podíamos prepararnos para ello e incluso protegernos. Esta comprensión condujo casi de inmediato a mi invención más famosa y práctica: el pararrayos. La idea era simple pero revolucionaria. Colocaría una vara de hierro afilada en el punto más alto de un edificio, como un campanario o el tejado de una casa, y la conectaría con un cable que bajaba por la pared hasta una varilla enterrada profundamente en el suelo. Cuando una nube de tormenta cargada pasara por encima, el rayo sería atraído por la vara de metal y su peligrosa energía sería conducida de forma segura a la tierra, sin dañar el edificio ni a las personas que estuvieran dentro. Pronto, los pararrayos comenzaron a aparecer en los tejados de Filadelfia, Boston y más allá, salvando innumerables vidas y propiedades del fuego. Reflexionando sobre aquel día, me doy cuenta de que todo comenzó con una simple pregunta. Una chispa de curiosidad, combinada con el coraje para buscar la respuesta, puede iluminar el mundo entero. Aquel experimento me enseñó que no debemos temer a las grandes preguntas ni a las fuerzas poderosas de la naturaleza. En cambio, debemos enfrentarlas con ingenio, valentía y una mente abierta. Así que los animo a que nunca dejen de preguntarse “¿y si…?”. Nunca se sabe qué descubrimiento increíble puede estar esperando justo al otro lado de una pregunta audaz.

Actividades

Realizar un Cuestionario

¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!

¡Sé creativo con los colores!

Imprime una página para colorear de este tema.