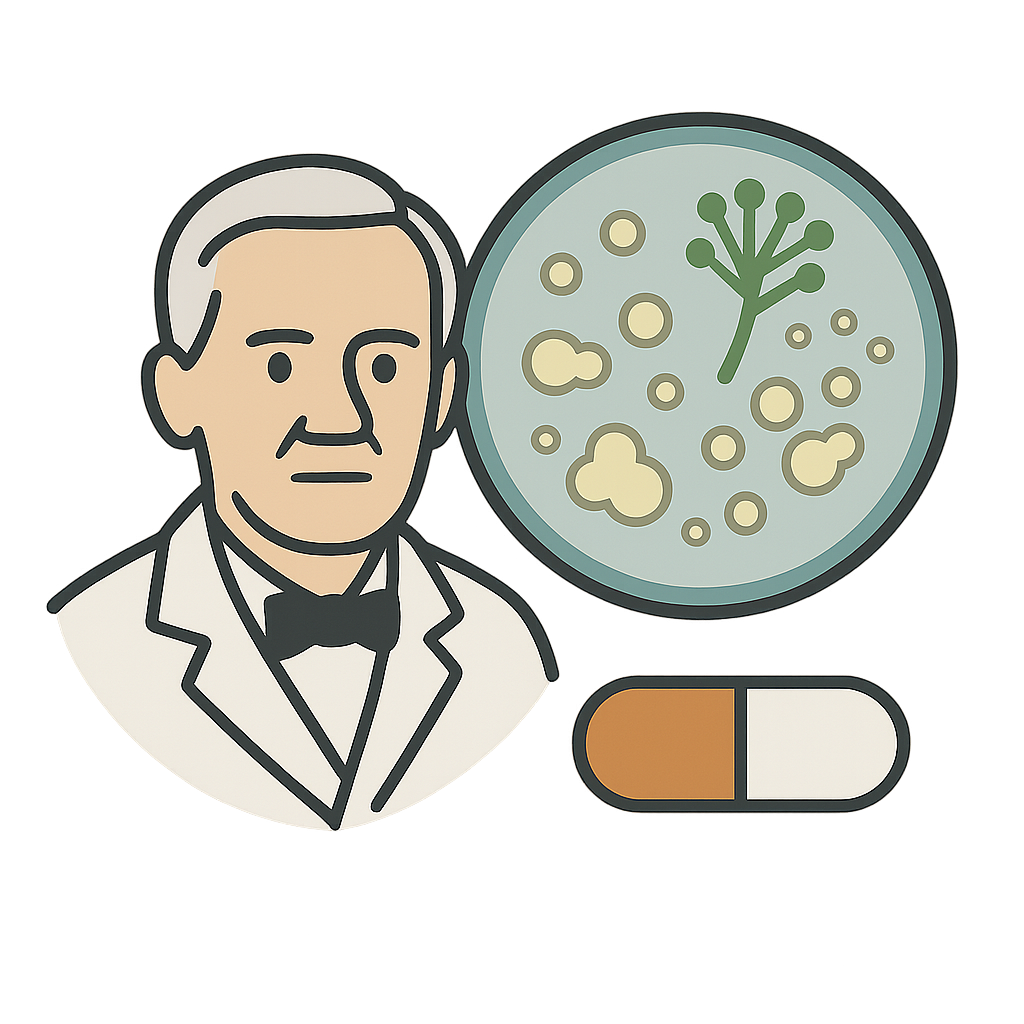

Un error afortunado: El descubrimiento de la penicilina

Mi nombre es Alexander Fleming, y aunque ahora me conozcan por un descubrimiento que cambió el mundo, en el verano de 1928 yo era simplemente un científico absorto en su trabajo. Mi laboratorio en el Hospital St. Mary de Londres era mi santuario. Imaginen un lugar lleno de frascos de vidrio, el zumbido de los equipos y un desorden que solo yo entendía. Para otros, podría parecer caótico, con pilas de placas de Petri y notas garabateadas por todas partes, pero para mí, era un campo de batalla intelectual. Mi enemigo era invisible pero formidable: la bacteria, específicamente una cepa particularmente resistente llamada estafilococo. Estas diminutas criaturas eran responsables de infecciones terribles, desde forúnculos hasta enfermedades mortales, y yo estaba decidido a encontrar una manera de combatirlas. Pasaba mis días cultivándolas en pequeñas placas de gelatina llamadas placas de Petri, observando cómo crecían en colonias doradas, probando diferentes sustancias para ver si alguna podía detener su avance. Era un trabajo meticuloso y, a menudo, frustrante. En agosto de ese año, el cansancio se había apoderado de mí. Londres estaba envuelto en una bruma veraniega y yo anhelaba un descanso de la intensidad del laboratorio. Planeé unas vacaciones familiares en Escocia, un respiro muy necesario para recargar mi mente y mi espíritu. En mi prisa por marcharme, hice algo que un científico meticuloso no debería hacer: dejé una pila de placas de Petri con cultivos de estafilococos en mi banco de trabajo, expuestas al aire del laboratorio. Mi intención era limpiarlas a mi regreso, pero en ese momento, mi mente estaba más en los lagos escoceses que en los microbios londinenses. No tenía idea de que este pequeño acto de negligencia, este descuido momentáneo, sería la chispa que encendería una revolución médica. Estaba dejando atrás no solo un desorden, sino una oportunidad inesperada que esperaba pacientemente mi regreso.

Regresé a mi laboratorio el 3 de septiembre de 1928, sintiéndome renovado y listo para reanudar mi investigación. Lo primero en mi lista de tareas era limpiar el desorden que había dejado atrás, empezando por esa pila de viejas placas de Petri. Era una tarea tediosa, sumergir cada placa en desinfectante para matar las bacterias antes de lavarlas. Una por una, las fui revisando. La mayoría mostraba las densas y opacas colonias de estafilococos que esperaba ver. Pero entonces, una me llamó la atención. Había algo diferente en ella. Un intruso había aparecido: una mancha de moho azul verdoso, muy parecida a la que podría crecer en un trozo de pan viejo, había contaminado el cultivo. Mi primer instinto fue desecharla, molesto porque la contaminación había arruinado mi experimento. Pero justo cuando iba a hacerlo, me detuve. Mis ojos de científico notaron algo extraordinario. Alrededor del moho había un círculo perfecto, una zona clara donde no había ni rastro de bacterias. Era como si el moho hubiera creado una barrera invisible, un foso protector que las bacterias no podían cruzar. De hecho, las bacterias que habían estado dentro de ese círculo habían sido completamente destruidas, ¡se habían disuelto! Fue un momento "eureka" que me recorrió de pies a cabeza. Olvidé por completo la limpieza. La emoción se apoderó de mí. Esto no era una simple contaminación; era algo mucho más significativo. Inmediatamente, tomé una muestra del moho y comencé a cultivarlo en un caldo líquido. Descubrí que este "jugo de moho", como lo llamé al principio, era capaz de matar a una amplia gama de bacterias dañinas, no solo a los estafilococos. Lo probé contra los agentes causantes de la neumonía, la escarlatina y la difteria, y funcionó de manera asombrosa. Bauticé a esta sustancia mágica como "penicilina", en honor al moho que la producía, el Penicillium notatum. Estaba eufórico, convencido de que tenía en mis manos un poderoso agente antibacteriano. Sin embargo, mi entusiasmo pronto se topó con un muro de dificultades. Extraer y purificar la penicilina era increíblemente difícil. Era una sustancia muy inestable, y solo podía producirla en cantidades minúsculas, suficiente para mis experimentos de laboratorio, pero ni de lejos para tratar a una sola persona. Durante años, intenté concentrarla, pero mis esfuerzos fueron en vano. Presenté mis hallazgos, pero el mundo científico no pareció darse cuenta de su potencial. Fue frustrante ver algo tan prometedor y no poder llevarlo más allá del banco de mi laboratorio.

Mi descubrimiento de la penicilina, aunque emocionante para mí, no causó un gran revuelo en el mundo. Durante casi una década, mi investigación quedó en un segundo plano, una curiosidad de laboratorio con un potencial no realizado. Me sentía un poco decepcionado, pero seguí con otros trabajos, siempre con la esperanza de que alguien pudiera resolver el rompecabezas de la producción en masa. Y entonces, a finales de la década de 1930, cuando el mundo se tambaleaba al borde de otra guerra mundial, dos científicos brillantes de la Universidad de Oxford, Howard Florey y Ernst Boris Chain, se toparon con mi antiguo artículo. Vieron el potencial que yo había visto y, lo que es más importante, tenían los recursos y la experiencia en bioquímica para llevarlo al siguiente nivel. Florey, un patólogo australiano, y Chain, un bioquímico judío alemán que había huido del régimen nazi, formaron un equipo increíble. Trabajando incansablemente, desarrollaron un método para purificar la penicilina y extraerla en forma de polvo estable. Su avance llegó justo a tiempo. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, la necesidad de un medicamento que pudiera tratar las infecciones de las heridas de los soldados era desesperada. La penicilina se convirtió en ese medicamento milagroso, salvando incontables vidas en los campos de batalla y más allá. Fue un momento agridulce para mí. Mi descubrimiento accidental finalmente estaba cumpliendo su promesa, pero fue gracias al ingenio y la perseverancia de otros. En 1945, los tres, Florey, Chain y yo, compartimos el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Fue un honor inmenso, y un reconocimiento de que los grandes avances científicos a menudo no son obra de una sola persona, sino de un esfuerzo colectivo. Mi afortunado error en 1928 fue solo el comienzo. La historia de la penicilina es un poderoso recordatorio de que debemos mantener los ojos abiertos a lo inesperado. A veces, los mayores descubrimientos no se encuentran en lo que buscamos, sino en lo que encontramos por accidente, y el verdadero genio reside en reconocer su valor.

Actividades

Realizar un Cuestionario

¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!

¡Sé creativo con los colores!

Imprime una página para colorear de este tema.