Doce segundos que cambiaron el mundo: Mi historia del primer vuelo

Mi nombre es Orville Wright, y junto a mi hermano mayor, Wilbur, compartí un sueño que parecía imposible para muchos: el sueño de volar. Todo comenzó en nuestra infancia en Dayton, Ohio, con un simple juguete que nuestro padre, Milton Wright, nos trajo a casa. Era un pequeño helicóptero de juguete hecho de corcho, bambú y papel, impulsado por una goma elástica. Wilbur y yo quedamos fascinados. Lo lanzamos una y otra vez hasta que se rompió, y luego construimos los nuestros. Esa pequeña chispa encendió una hoguera en nuestras mentes que nunca se apagaría. Crecimos siendo los mejores amigos y socios. Nuestra curiosidad nos llevó a abrir una tienda de bicicletas, donde no solo las reparábamos, sino que también diseñábamos y construíamos nuestros propios modelos. Trabajar con bicicletas nos enseñó lecciones invaluables sobre equilibrio, control y la importancia de un diseño ligero pero resistente. Cada cuadro que soldábamos y cada rueda que alineábamos nos estaba preparando, sin que lo supiéramos del todo, para un desafío mucho mayor. Estábamos aprendiendo los principios de la mecánica que un día nos permitirían construir una máquina que pudiera conquistar el cielo.

Pasar de las bicicletas a los aviones no fue un salto fácil. Fue un camino largo, lleno de estudio, trabajo duro y muchos, muchos fracasos. Devoramos todos los libros y artículos que pudimos encontrar sobre aeronáutica, pero pronto nos dimos cuenta de que gran parte de los datos existentes eran incorrectos. Decidimos que teníamos que descubrir las respuestas por nosotros mismos. Pasábamos horas observando a las aves, especialmente a los buitres, maravillados por cómo inclinaban y torcían las puntas de sus alas para mantener el equilibrio y girar en el aire. Esta observación nos llevó a nuestro mayor avance: la "torsión del ala". La idea era que, si podíamos torcer o deformar las alas de nuestro planeador de manera similar, podríamos controlar el balanceo de la nave y dirigirla. Para probar nuestras teorías sobre la sustentación y la resistencia, construimos un pequeño túnel de viento en nuestra tienda. Era una simple caja de madera con un ventilador, pero nos permitió probar más de doscientas formas de alas diferentes y recopilar nuestros propios datos precisos. Armados con este nuevo conocimiento, nos dirigimos a las ventosas y arenosas costas de Kitty Hawk, en Carolina del Norte. El lugar era perfecto: vientos constantes para ayudarnos a despegar y arena suave para amortiguar nuestros inevitables aterrizajes forzosos. Pasamos varios años allí, probando planeador tras planeador. Hubo momentos de frustración inmensa, cuando un diseño se estrellaba y se rompía en pedazos, o cuando el viento se negaba a cooperar. Pero cada fracaso era una lección. Con cada planeador destrozado, aprendíamos algo nuevo sobre el control, la estructura y el vuelo.

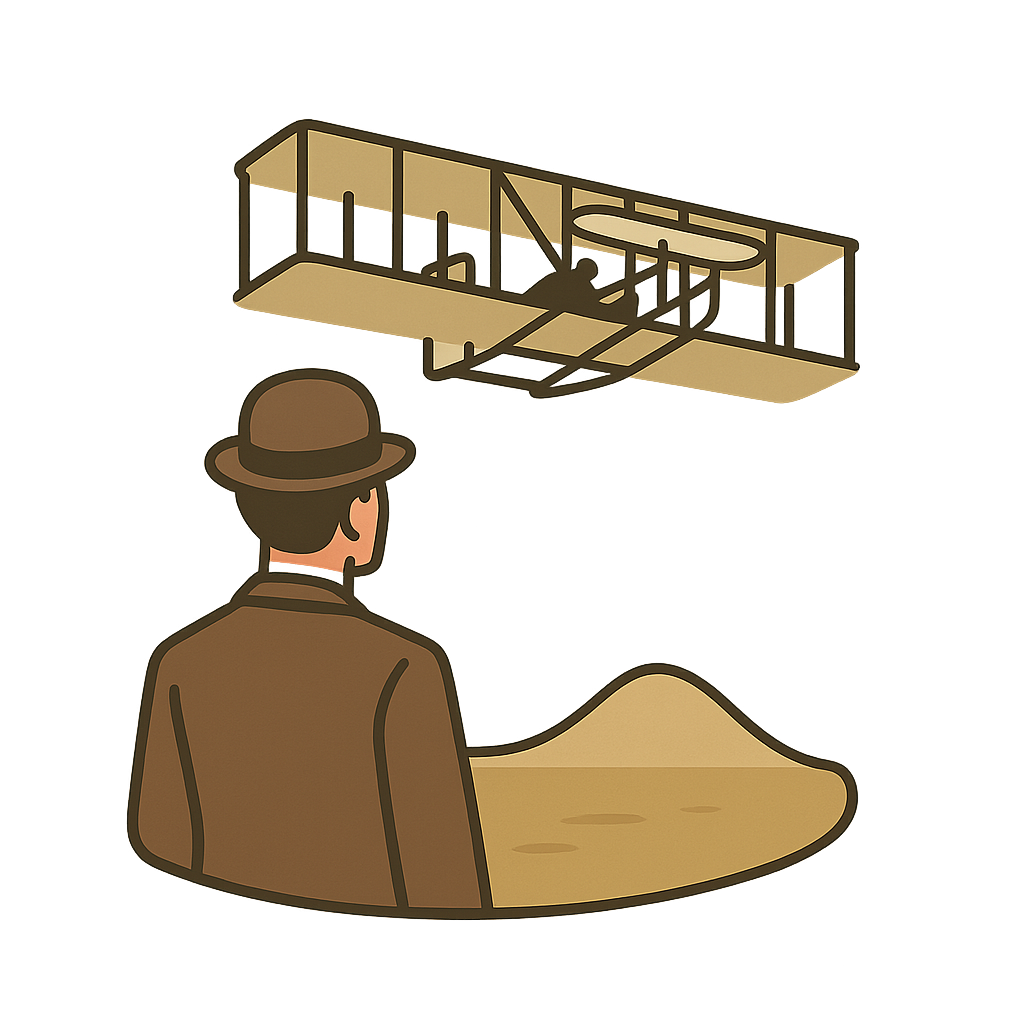

Finalmente, llegó el día que pondría a prueba todos nuestros años de trabajo. Era el 17 de diciembre de 1903. La mañana era gélida, con un viento cortante que soplaba desde el Atlántico. Solo un pequeño grupo de hombres de la estación de salvamento cercana estaba allí para presenciar nuestro intento. Wilbur y yo lanzamos una moneda para decidir quién haría el primer intento con nuestra nueva máquina motorizada, el Wright Flyer. Yo gané. Mientras me acostaba boca abajo en el ala inferior, con las manos en los controles, sentí una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. El motor de cuatro cilindros, que habíamos construido nosotros mismos en nuestra tienda de bicicletas, cobró vida con un rugido estruendoso, haciendo vibrar toda la estructura. Wilbur corrió a mi lado para estabilizar el ala mientras la máquina comenzaba a deslizarse por nuestro raíl de lanzamiento. La sensación era extraña, una sacudida constante sobre la madera. Y entonces, ocurrió. Sentí una ligereza, un levantamiento. El traqueteo del raíl cesó. Miré hacia abajo y vi la arena alejándose debajo de mí. ¡Estaba volando! El corazón me latía con fuerza en el pecho. El Flyer se tambaleaba en el aire, y tuve que concentrarme intensamente para mantenerlo nivelado, moviendo las caderas para accionar la torsión del ala. Esos doce segundos parecieron una eternidad y un instante al mismo tiempo. Recorrí 120 pies, una distancia más corta que la envergadura de un avión de pasajeros moderno, pero en ese momento, fue el viaje más increíble del mundo. Aterricé con un suave deslizamiento sobre la arena, y el silencio que siguió al rugido del motor fue profundo. Lo habíamos logrado.

Ese primer vuelo fue solo el comienzo de nuestro día. Hicimos tres vuelos más esa mañana, turnándonos Wilbur y yo. Cada vuelo fue un poco más largo y controlado que el anterior. En el último vuelo del día, Wilbur logró permanecer en el aire durante 59 segundos y recorrer 852 pies. No hubo grandes celebraciones ni multitudes vitoreando, solo un profundo y silencioso sentimiento de logro entre mi hermano y yo. Nos dimos la mano, sabiendo que nuestras vidas, y de hecho el mundo, habían cambiado para siempre. Habíamos resuelto el antiguo rompecabezas del vuelo. Habíamos demostrado que los seres humanos podían surcar los cielos. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que nuestro éxito no se debió a un solo momento de genialidad, sino a años de curiosidad incansable, perseverancia ante el fracaso y, lo más importante, el trabajo en equipo. Nuestro sueño despegó ese día en Kitty Hawk, no solo por los motores o las alas, sino porque creímos el uno en el otro y nunca nos rendimos. Y esa es una lección que espero que inspire a otros a perseguir sus propios sueños, sin importar cuán altos puedan parecer.

Preguntas de Comprensión Lectora

Haz clic para ver la respuesta