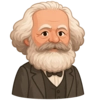

Charles Darwin : Le garçon qui aimait les coléoptères

Bonjour, je m'appelle Charles Darwin. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je suis né dans une ville appelée Shrewsbury, en Angleterre, le 12 février 1809. Enfant, je n'aimais rien de plus que d'être dehors. La campagne anglaise était mon terrain de jeu, et je passais des heures à explorer, à collecter tout ce que je pouvais trouver : des coquillages, des pièces de monnaie, des minéraux et surtout des coléoptères. J'étais tellement fasciné par leur incroyable diversité. Mon frère aîné, Erasmus, et moi avions même aménagé un laboratoire de chimie dans notre abri de jardin. Nous passions des heures à faire des expériences, créant des bulles et des odeurs étranges. Mon père, Robert Darwin, était un médecin respecté, et il espérait de tout cœur que je suivrais ses traces. Il m'emmenait avec lui voir ses patients, mais je dois avouer que la vue du sang me rendait très mal à l'aise. Mon cœur n'était pas dans la médecine ; il était dehors, avec la nature.

Mon père m'a envoyé à l'école de médecine à l'université d'Édimbourg, mais ce fut un échec. Je ne supportais pas les opérations, qui à l'époque se faisaient sans anesthésie. Voyant que je ne serais jamais médecin, mon père m'a alors suggéré de devenir pasteur. J'ai donc été envoyé à l'université de Cambridge en 1828. Bien que j'étudiais pour l'Église, ma véritable passion pour l'histoire naturelle s'est épanouie. C'est là que j'ai rencontré le professeur John Stevens Henslow, un botaniste formidable qui est devenu mon mentor et mon ami. Il m'a appris à observer la nature avec rigueur et curiosité. Un jour, en 1831, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai reçu une lettre de sa part. Il me parlait d'une opportunité incroyable : une place de naturaliste à bord d'un navire de la Royal Navy, le HMS Beagle, qui s'apprêtait à faire le tour du monde. Mon cœur a bondi de joie. C'était l'aventure d'une vie.

Le voyage du HMS Beagle a commencé le 27 décembre 1831 et a duré près de cinq ans. Ce furent les années les plus importantes de ma vie. Je n'étais plus seulement un collectionneur ; j'étais un scientifique. Nous avons navigué vers l'Amérique du Sud, et j'ai été émerveillé par la luxuriance des forêts tropicales du Brésil, grouillantes d'une vie que je n'avais jamais imaginée. En Argentine, j'ai déterré des fossiles d'animaux géants et éteints, comme d'énormes paresseux, qui ressemblaient étrangement aux créatures plus petites qui vivaient encore dans la région. Cela m'a fait réfléchir : d'où venaient ces animaux et pourquoi avaient-ils disparu ? Au Chili, j'ai vécu un tremblement de terre si puissant qu'il a soulevé le sol sous mes pieds, me montrant à quel point la Terre elle-même pouvait changer. Mais le moment le plus marquant fut notre visite aux îles Galápagos en 1835. Sur cet archipel isolé, j'ai observé que chaque île abritait ses propres espèces de tortues et d'oiseaux, notamment des pinsons. Les pinsons se ressemblaient, mais leurs becs étaient de formes et de tailles différentes, parfaitement adaptés à la nourriture disponible sur leur île respective. Une question puissante a commencé à germer dans mon esprit : les espèces pouvaient-elles changer au fil du temps pour s'adapter à leur environnement ?

De retour en Angleterre en 1836, j'avais des milliers de spécimens à étudier et des carnets remplis de notes. J'ai passé les vingt années suivantes à essayer de résoudre le puzzle qui s'était formé dans ma tête. Pendant ce temps, ma vie a également changé. En 1839, j'ai épousé ma chère cousine, Emma Wedgwood, et nous nous sommes installés à Down House, dans le Kent, où nous avons élevé nos dix enfants. C'est là, dans le calme de mon bureau et de mon jardin, que j'ai assemblé les pièces de mon idée. J'ai lu, j'ai fait des expériences avec des pigeons et des plantes, et j'ai correspondu avec des naturalistes du monde entier. Petit à petit, une théorie a pris forme : les espèces n'avaient pas été créées telles quelles. Elles avaient changé, ou évolué, sur des millions d'années. J'ai appelé le mécanisme de ce changement la « sélection naturelle ». L'idée était que les individus d'une espèce qui possédaient des traits les aidant à mieux survivre dans leur environnement avaient plus de chances de se reproduire et de transmettre ces traits à leur progéniture. Mais j'hésitais à partager cette idée. Elle était si révolutionnaire qu'elle remettait en question tout ce que les gens croyaient sur la vie et la création. J'avais peur de la réaction du public et de l'Église.

Je suis resté assis sur mon secret pendant près de deux décennies. Puis, en juin 1858, j'ai reçu un courrier qui a tout changé. C'était une lettre d'un jeune naturaliste nommé Alfred Russel Wallace, qui travaillait en Malaisie. Dans sa lettre, il décrivait une théorie sur l'évolution qui était presque identique à la mienne. J'ai été stupéfait. Je ne pouvais plus attendre. Cela m'a donné le courage de présenter enfin mon travail. Mes amis scientifiques ont organisé la présentation conjointe de nos idées à la Linnean Society de Londres. L'année suivante, en 1859, j'ai publié mon livre, « De l'origine des espèces ». Le livre a provoqué une onde de choc. Certaines personnes ont été scandalisées et ont rejeté mes idées, tandis que d'autres, principalement des scientifiques, ont été fascinées et convaincues. Mon livre a lancé un débat mondial qui a changé pour toujours la façon dont nous comprenons notre place dans le monde naturel et l'histoire de la vie sur Terre.

J'ai continué à écrire et à faire des recherches pour le reste de ma vie, explorant tout, de l'évolution humaine aux plantes carnivores. Je suis décédé en 1882 et j'ai été enterré à l'abbaye de Westminster, un grand honneur pour un homme qui aimait simplement observer la nature. Ma plus grande joie a toujours été de regarder attentivement le monde, de poser des questions et d'essayer de comprendre la magnifique et complexe toile de la vie. Mon message pour vous est simple : ne perdez jamais votre curiosité. Observez le monde qui vous entoure, des plus petits insectes aux plus grandes étoiles. Posez des questions, même si elles semblent étranges ou difficiles. Le monde est rempli de merveilles qui ne demandent qu'à être découvertes.

Activités

Faire un Quiz

Testez ce que vous avez appris avec un quiz amusant !

Soyez créatif avec les couleurs !

Imprimez une page de livre de coloriage sur ce sujet.