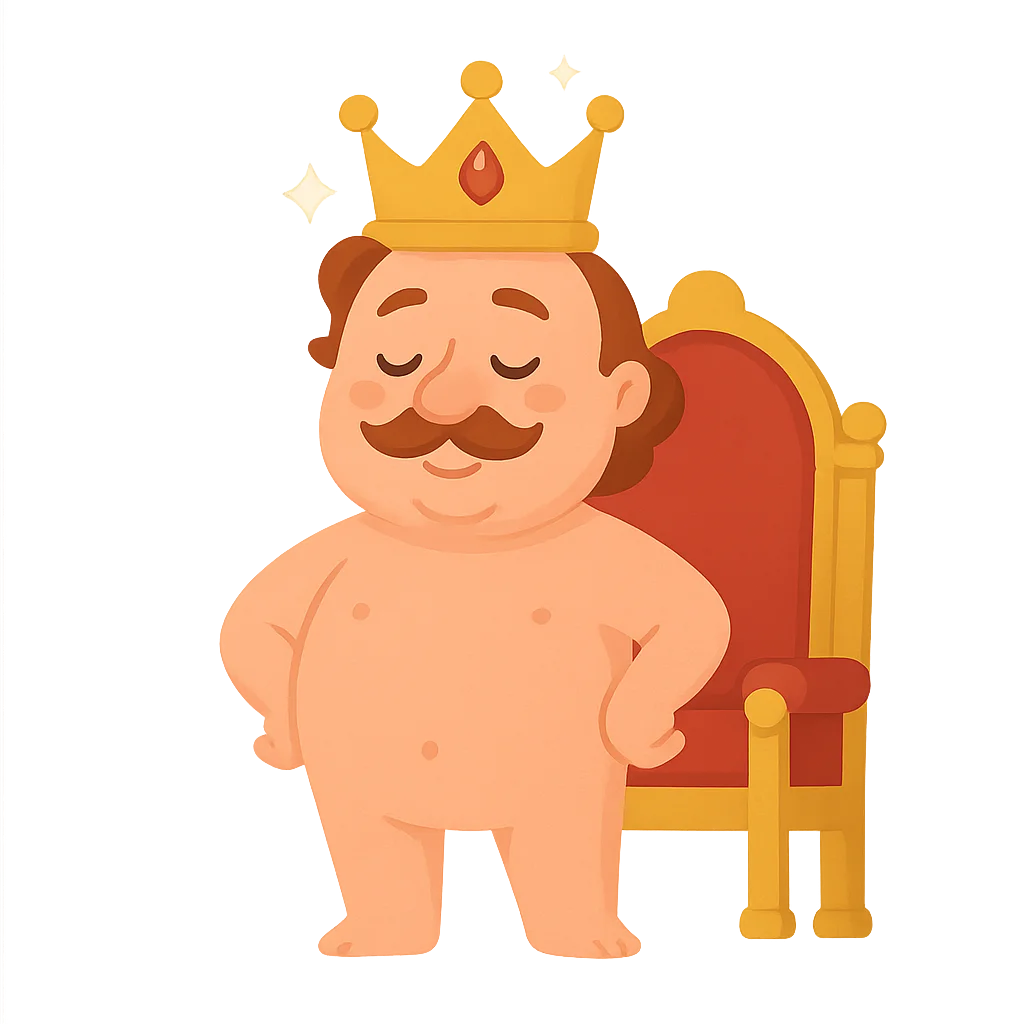

裸の王様

僕の名前なんて、どうでもいい。僕は、壮大な都の石畳の通りで遊んでいた、大勢の子供たちの一人にすぎなかったから。僕たちの都は、磨かれた真鍮で輝き、高価な絹の衣ずれの音でささやきあうような街だった。僕たちの皇帝は、何よりも服を愛する人だった。パレードよりも、賢明な助言よりも、そして間違いなく、国民よりも服を愛していた。これは、その衣装への愛が、彼の人生で最も恥ずかしい一日へとつながった物語。君も「裸の王様」として知っているかもしれないお話だ。僕たちの都の空気は、いつも奇妙なプレッシャーで満ちていた。完璧に見えなければ、正しいことを言わなければというプレッシャーだ。皇帝は、一日のうち時間ごとに着替えるため、すべてのお金を新しい衣装に費やし、廷臣たちはその衣装を褒め称えることにすべての時間を費やしていた。まるで都全体が舞台で、誰もが仲間はずれにされるのを恐れて演じているかのようだった。僕はよく窓から王室の行列を眺めては、ベルベットや金糸、宝石の果てしないパレードを見ながら、本当に思ったことを正直に言っている人なんているのだろうか、と考えていた。

ある日、二人の見知らぬ男が都にやってきた。彼らは立派な服を着てはいなかったが、計り知れない自信に満ちた態度をしていた。彼らは自分たちを機織りの名人だと名乗り、想像を絶するほど壮麗な布地を作ることができると主張した。広場で彼らが宣言したところによると、この布地は美しいだけでなく、魔法の力も持っていた。それは、自分の地位にふさわしくない者や、どうしようもなく愚かな者には全く見えないというのだ。興味をそそられ、少し不安でもあった皇帝は、すぐに彼らを雇い、宮殿の一室と、山のような金糸、最高級の絹を与えた。日々は週へと変わっていった。機織り職人たちは、訪れる者すべてに見事な模様や鮮やかな色について説明したが、彼らの機は空っぽのままだった。皇帝は、最も信頼する老大臣に進捗を確認させた。哀れな大臣は、心臓をドキドキさせながら空っぽの機を見つめた。何も見えなかったのだ。しかし、それを認めれば、自分が職にふさわしくないということになる。だから、彼は存在しない布地を惜しみなく褒め称えた。「おお、これは見事だ。なんと美しい模様だろう」と彼は皇帝に報告した。別の役人も送られ、彼も同じことをした。やがて、都中がその不思議な見えない服の噂で持ちきりになり、誰もが隣人に馬鹿だと思われるのを恐れて、それが見えるふりをした。僕は市場でささやかれる声、夕焼けのような色や星明りのような模様といった大げさな説明を聞き、お腹の中に混乱の塊ができたような気がした。僕には想像すらできないものを、どうしてみんなが見ることができるのだろう。

とうとう、盛大なパレードの日がやってきた。皇帝は下着姿になり、詐欺師たちに新しい服を「着せてもらった」。侍従たちは、長くて見えないマントの裾を持ち上げるふりをした。皇帝が通りに足を踏み出すと、群衆は静まり返り、その後、無理やりの拍手喝采が沸き起こった。「素晴らしい」「極上だ」「なんとお似合いなことか」と誰もが叫んだ。僕以外の誰もが。僕は両親と一緒に最前列に押し込まれて立っていたが、僕に見えたのは、下着姿で歩き回る皇帝だけだった。それは壮麗などではなく、ただ…滑稽だった。思わず、言葉が口から飛び出してしまった。はっきりと、大きな声で。「でも、王様は何も着ていないよ」。一瞬の沈黙、そしてくすくす笑いが起こり、僕の言葉が繰り返されるうちに、笑いの波が群衆に広がっていった。「子供の言う通りだ。何も着ておられないぞ」。皇帝は身震いし、恐ろしい真実に気づいたが、頭を高く掲げ、行列を最後まで続けた。二人の詐欺師はとっくの昔に姿を消し、ポケットは金でいっぱいだった。この物語は、1837年4月7日にデンマークの偉大な作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンによって初めて書き記され、単なる虚栄心の強い支配者についての面白い話以上のものになった。それは、真実は時に単純であり、他の誰もが恐れて認められないことを言うためには、子供の正直さが必要なのだということを思い出させてくれるものとなった。この物語は古い本の中にだけ生きているのではない。アニメの中にも、「裸の王様」という今日私たちが使う言葉の中にも、そして、たとえたった一人で立っていても、自分が正しいと知っていることのために声を上げる勇気の中にも生きているのだ。

アクティビティ

クイズを受ける

楽しいクイズで学んだことを試してみよう!

色でクリエイティブになろう!

このトピックの塗り絵ページを印刷します。