Galileo Galilei

Hola. Mi nombre es Galileo Galilei. Nací en Pisa, Italia, en el año 1564, una época en la que el mundo estaba lleno de preguntas esperando ser respondidas. Mi padre, Vincenzo, era un músico famoso y quería que yo estudiara medicina para asegurar una vida cómoda. Obedientemente, fui a la universidad, pero mi mente nunca estuvo realmente en el estudio del cuerpo humano. En cambio, me sentía atraído por los números, las formas y las leyes que gobernaban el universo. Las matemáticas y la física eran la música que mi alma anhelaba escuchar, una melodía de lógica y razón que lo explicaba todo, desde la caída de una manzana hasta el movimiento de las estrellas. Esta pasión a menudo me metía en problemas con mis profesores, ya que prefería seguir mi propia curiosidad en lugar de aceptar ciegamente las viejas enseñanzas.

El momento que realmente cambió mi vida llegó un día mientras estaba sentado en la catedral de Pisa, probablemente aburrido durante un largo servicio. Mis ojos se fijaron en un gran candelabro de bronce que colgaba del techo. Un sacristán lo había apartado para encender las velas, y ahora oscilaba de un lado a otro en un arco rítmico. Mientras otros rezaban, yo observaba. Noté algo extraordinario. Usando el pulso de mi propia muñeca como reloj, medí el tiempo que tardaba el candelabro en completar una oscilación. Descubrí que, ya sea que el arco fuera grande o pequeño, el tiempo que tardaba en completarse era siempre el mismo. En ese momento, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Solo existíamos el candelabro y yo, y una idea brillante que comenzaba a formarse. Este fue el nacimiento de mi estudio sobre el péndulo. Fue el momento en que supe, sin lugar a dudas, que mi camino no era sanar cuerpos, sino descubrir las leyes que gobernaban el universo.

Después de dejar la universidad, me convertí en profesor de matemáticas. Enseñaba las teorías aceptadas, pero mi mente siempre estaba explorando más allá. En 1609, llegaron noticias emocionantes desde Holanda sobre un nuevo invento llamado catalejo, un dispositivo que podía hacer que los objetos lejanos parecieran cercanos. Muchos lo vieron como un juguete o una herramienta para los soldados y marineros, pero yo vi algo mucho más grande: una ventana a los cielos. No me conformé con solo obtener uno. Me puse a trabajar, aprendiendo sobre la refracción de la luz y moliendo mis propias lentes. En poco tiempo, no solo había replicado el invento holandés, sino que lo había mejorado drásticamente. Mi telescopio podía aumentar los objetos treinta veces, mucho más potente que cualquier otro existente. Sostenerlo en mis manos se sentía como sostener la llave del universo.

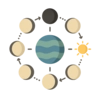

Esa primera noche que apunté mi telescopio hacia el cielo es un momento que nunca olvidaré. La luna, que a simple vista parecía un disco liso y plateado, se reveló como un mundo en sí misma, lleno de montañas escarpadas y valles profundos, muy parecido a nuestra propia Tierra. ¡No era la esfera celestial perfecta que todos creían que era. Luego, dirigí mi atención a Júpiter. Para mi asombro, vi cuatro pequeñas “estrellas” en una línea ordenada cerca del planeta. Noche tras noche, las observé y me di cuenta de que no eran estrellas en absoluto; eran lunas que orbitaban alrededor de Júpiter. Este fue un descubrimiento monumental. Demostraba que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Mis observaciones continuaron. Vi las fases de Venus, similares a las de nuestra luna, un fenómeno que solo podía explicarse si Venus giraba alrededor del Sol, no de la Tierra. Y al mirar la Vía Láctea, esa mancha lechosa en el cielo nocturno, descubrí que no era una nube, sino una densa colección de innumerables estrellas individuales, cada una demasiado lejana para ser vista por separado a simple vista. Cada descubrimiento era una nueva pieza de un rompecabezas cósmico, y la imagen que se formaba era radicalmente diferente a todo lo que nos habían enseñado.

Durante siglos, la gente había creído en el modelo geocéntrico propuesto por el antiguo astrónomo Ptolomeo. Según esta idea, la Tierra era el centro inmóvil de todo el universo, y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a nuestro alrededor en esferas perfectas. Esta era la enseñanza oficial de la Iglesia y la creencia aceptada por casi todos. Era una visión del mundo reconfortante y ordenada que nos colocaba en el centro de la creación de Dios. Sin embargo, casi un siglo antes de mi tiempo, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico había propuesto una idea radicalmente diferente. En su modelo heliocéntrico, sugería que el Sol estaba en el centro y que la Tierra y los otros planetas eran los que giraban a su alrededor. En su época, la idea de Copérnico era mayormente una teoría matemática con pocas pruebas observables.

Mis descubrimientos con el telescopio cambiaron todo eso. Las lunas de Júpiter demostraron que los cuerpos celestes podían orbitar algo que no fuera la Tierra. Las fases de Venus proporcionaban una prueba casi irrefutable de que giraba alrededor del Sol. De repente, el modelo de Copérnico no era solo una idea inteligente; era una descripción real de cómo funcionaba el sistema solar. Me sentí obligado a compartir esta verdad. En 1632, publiqué mi libro más famoso, “Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo”. Lo escribí como una conversación entre tres personas: una que defendía el viejo modelo de Ptolomeo, otra que defendía el nuevo modelo de Copérnico y un tercero neutral. Aunque afirmé que era una discusión equilibrada, dejé muy claro que la evidencia apoyaba abrumadoramente a Copérnico. Sabía que esto era arriesgado. Desafiar una creencia tan arraigada, una que estaba entrelazada con la doctrina de la Iglesia, era invitar al conflicto con algunas de las personas más poderosas del mundo, incluido mi antiguo amigo, el Papa Urbano VIII.

Mi libro causó la tormenta que esperaba. En 1633, a la edad de casi setenta años, fui convocado a Roma para enfrentar a la Inquisición, el tribunal de la Iglesia encargado de tratar la herejía. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me acusaron de desafiar las Sagradas Escrituras y de enseñar ideas peligrosas. Fui interrogado y presionado para que abandonara mis creencias. Siendo un hombre viejo y frágil, enfrentado al inmenso poder de la Iglesia, me vi obligado a arrodillarme y negar públicamente que la Tierra se movía alrededor del Sol. Fue una humillación profunda, pero necesaria para salvarme de un destino peor. Mi castigo fue pasar el resto de mi vida bajo arresto domiciliario en mi villa cerca de Florencia.

Mi cuerpo estaba confinado a mi hogar, pero mi mente seguía siendo libre. Durante mis últimos años, aunque me quedé ciego, seguí trabajando, escribiendo uno de mis libros científicos más importantes. Aunque me obligaron a guardar silencio sobre el movimiento de la Tierra, mis ideas ya se habían extendido por toda Europa. La verdad no podía ser encarcelada. Mi trabajo sentó las bases para futuros científicos como Isaac Newton, quienes construirían sobre mis descubrimientos para darnos una comprensión aún más profunda del universo. Morí en 1642, todavía prisionero en mi propia casa. Pero la historia no terminó ahí. La verdad, al igual que la Tierra, siguió moviéndose. Se dice que después de mi sentencia, murmuré en voz baja: “Y sin embargo, se mueve”. Ya sea que haya dicho esas palabras o no, resumen el espíritu de mi vida: que ninguna autoridad puede detener la búsqueda del conocimiento. El universo está ahí, esperando ser descubierto, y todo lo que se necesita es la valentía para mirar.

Actividades

Realizar un Cuestionario

¡Pon a prueba lo que aprendiste con un divertido cuestionario!

¡Sé creativo con los colores!

Imprime una página para colorear de este tema.